갈릴레이 갈릴레오는 달표면이 울퉁불퉁하고 크레이터들로 뒤덮여 있다는 것과 금성이 달과 마찬가지로 위상이 변화한다는 것, 목성에 위성이 있다는 것을 발견하였습니다

1609년에 직접 만든 망원경으로 말입니다.

최초의 천체 망원경이라고 할만한 것이 시작된 것입니다.

이때의 망원경 구경은 1.5cm 밖에 되지 않았습니다.

현대의 아마추어용 천체망원경이나 일반적인 아이들이 가지고 노는 망원경과 비교해보더라도 열악하기 그지없는 망원경인데 이것을 이용하여 저 위대한 발견을 해냈다는 것이 대단하다고 하기에도 부족합니다.

다시 1612년에는 2.6cm구경의 좀더 향상된 성능의 망원경을 만들기도 했습니다.

망원경의 변화

갈릴레이 이후 망원경에 의한 관측은 주로 렌즈를 이용한 굴절망원경에 의해 이루어져 왔지만 렌즈에서 발생하는 오차, 즉 수차때문에 새로운 방식의 망원경을 제작합니다.

수차라는 것은 렌즈의 형상이 정확하지 않아 빛을 한점에 모으지 못하는 것과 빛의 파장에 굴절률이 달라 발생하는 것 두가지가 있습니다

각각 구면수차, 색수차라고 부릅니다

구면수차는 기술의 발달로 렌즈가공이 정교해지며 극복할수 있었지만 색수차는 아직도 발생하지않는 렌즈를 만들기는 불가능하다고 합니다.

그리하여 발명된 반사식 망원경은 거울에서 반사되는 빛에서는 색수차가 발생하지 않기때문에 뉴튼(issac newton)은 렌즈대신 오목거울을 사용하여 제작되었습니다.

이 망원경도 기술적인 한계로 인하여 큰 활약을 하지는 못했습니다

하지만 반사경은 빛이 반사되는 면만을 정밀하게 연마하면 더욱 발전할수 있는 장점이 있어 렌즈를 사용하는 방식보다 유리한점이 많아 현대의 천문대에 설치된 천체망원경들은 대부분 반사식 망원경이 사용되고 있습니다.

천체망원경

옛날부터 5개의 행성은 관측되어 왔습니다

수성,금성, 화성,목성,토성

육안으로 볼수 있었기때문입니다.

육안으로 구분되지 않은 행성을 구분하여 처음 발견하게 된것은 영국의 윌리엄 허셜이라는 천문학자입니다

그는 천왕성을 1781년에 발견하였고 반사망원경을 이용하여 발견하였는데 그당시로는 혁신적이라고 할수 있는 48인치 구경의 대형 천체망원경을 건설했던것입니다.

이 망원경은 그후50년간 세계에서 가장 큰 망원경이 되었습니다.

물리학의 발전과 함께한 망원경

망원경의 존재와상관없이 뉴턴이후 물리학의 엄청난 속도로 발전을 해갑니다

뉴턴은 만유인력의 법칙을 발표하였고 그이론을 바탕으로 많은 것을 증명하려고 하였지만 오류가 있다는 것을 알게되었습니다

그즈음하여 우주의 천체들과의 관계에 대해 증명하려 하였고 그것을 확인하기위한 방식으로 망원경을 사용하는 것이었습니다.

우주는 무한하고 거대하여 미래에도 같은 모습을 유지한다고 오래전부터 알고 있었고

중력은 항상 인력으로 작용한다는것때문에 오류라는것을 알게되었으며

그것은 천체들이 서로끌어당겨 충돌할것이라고 계산하였습니다(실제로 관측되었습니다)

이런 방식이 오랜시간이 계속된다면 결국 모든 천체는 하나의 거대한 블랙홀로 병합될것이라고 생각합니다.

하지만 만유인력의 불안정성을 지적한 벤틀리(Richard Bentley)와 올베르스의 역설이라 불리우는

우주의 크기가 무한하다면 별들의 밀도가 유한하다하더라도 밤하늘은 무한히 많은 별들로 가득차 있어야 한다는것입니다

하지만 실제로 우리가 보는 밤하늘은 별들보다 어둠이 대부분입니다

이러한 올베르스의 역설에 대한 해결책을 제시한 인물은 시인인 에드가 앨런 포였습니다

그가 제시한 아이디어는 우주가 무한하다 하더라도 멀리 떨어져 있는 별들의 별빛이 아직 우리의 눈에 도달하지 않았기때문에 우리는 우주의 유한한 일부밖에 볼수없다는 것입니다.

이 이론은 우주의 나이가 유한 해야 한다는 가정이 필요합니다.

만약 우주의 나이가 무한이라면 빛의 속도가 유한하다 하더라도 무한히 먼거리의 빛도 우리의 눈에 도달할 것입니다

무한한 우주의 나이와 무한한 크기를 가진 정적인 우주라는 기존의 우주관에 대한 여러가지 문제점들이 지적되고 있었음에도 불구하고 과학자들은 고전우주관을 정설로 믿고 있었습니다.

하지만 1916년 일반상대성이론의 발표와 함께 달라졌습니다.

우주의 시공간은 자기 자신의 중력에 의해서 수축하려 하기때문이라고 합니다

아인슈타인은 물질들 사이의 중력에 대항하여 정적인 상태를 유지하는 우주모형을 만들어 문제점을 해결하기도 합니다

하지만 벤틀리의 역설에 의해 이마저도 문제가 생깁니다.

이문제는 1929년 미국의 에드윈허블이 멀리 떨어진 은하일수록 빠르게 멀어져 간다는 허블의 법칙을 발견함으로써 해결되었스빈다.

우주는 정적인 상태가 아니며 무한한 나이를 가지고 있지도 않았던 것입니다.

그리고 우주가 팽창하고 있다는 것을 의미하며 그것을 반대로 말하자면 우주의 모든 물질이 하나의 점에서 출발했다는 것을 추정할수 있습니다

이것이 바로 빅뱅이론의 시작이었습니다.

허블의 법칙이후 아인슈타인은 일반상대서이론에 우주항을 추가한것이 실수임을 인정합니다.

허블이 주장한 멀리 떨어진 은하일수록 빠르게 멀어져 간다는 사실을 발견한것은 바로 망원경을 이용한것입니다.

기술의 발전과함께 천체망원경도 제작기술의 발달로 점점 대형화되었습니다

어려운 기술적문제를 해결하며 점점 발전한 망원경들을 알아보겠습니다

미국 팔로마산 천문대의 헤일 망원경

지름 5미터의 광학 반사망원경으로 공사기간이 20년이나 되었습니다.

항성의 스펙트럼과 외부은하의 연구등에 이용되었으며 1974년 소련의 지름 6m의 광학망원경 (젤렌추크스카야의 UTR-Z)이 완성될 때까지 세계최대의 광학 망원경이었습니다.

Keck망원경

약 1미터크기의 작은 육각형 반사경 36개를 이용하여 10미터크기의 초대형 반사경으로 만든 망원경입니다.

조각들의 결합이 수십나노미터이내의 정밀도를 유지해야하기때문에 고난도의 기술을 요하는 망원경입니다

단일 반사경보다는 다소 성능일 떨어지지만 이전의 헤일망원경에비하면 월등한 성능을 발휘합니다

VLT 망원경

거울이 얇게 만들어지면 변형이 올수있어 거울의 지지구조를 고정시키지않고 미세하게 제어하면 중력에 의한 변형을 상쇄시킬수 있다면 반사경이 자신의 하중에 의한 변형을 억제할 수 있을 만큼의 강도를 가질필요는 없다는 이론으로 만들어진 망원경입니다

1998년 칠레 아타카마 사막에 8.2미터구경으로 만들어진 것입니다

이러한 망원경이 4대나 설치 되었습니다.

허블망원경

그 이후로도 구경의 대형화, 반사판의 정밀화를 거쳤지만 궁극적인 해결법을 제시합니다.

지상에서의 관측은 대기의 변화에 영향을 미친다는 어려움을 극복하자는 것이었습니다

그것의 해결은 우주였습니다

우주에 관측장비를 만들자였고 그것을 실현한것이 허블 우주망원경입니다

허블우주망원경은 1990년 스페이스 셔틀 디스커버리에의해 발사되고 궤도에 올려졌습니다.

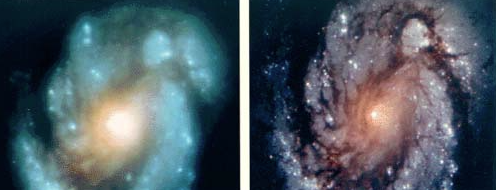

허블망원경은 2.4미터의 반사경임에도 불구하고 지상의 대형망원경의 최소10배이상의 성능을 발휘했습니다

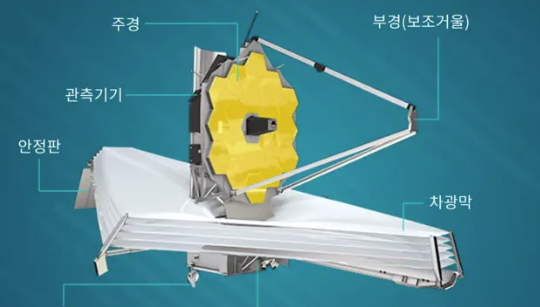

제임스 웹 우주망원경

현재 가장 높은 해상도와 정확도를 보여주는 망원경은 제임스 웹 망원경일것입니다

반사경의 직경은 6.5미터과 태양의 열과빛으로부터 거울과기구를 보호하기위한 테니스장 크기의 차폐막을 가지고 있습니다

고도의 성능을 가진 만큼 제임스웹측정기구의 임무는 이전 망원경이 관측할수 없었던 아주 먼거리의 심우주를 관측하는 것입니다.

그리하여 빅뱅에 의한 것으로 추정되는 우주의 탄생, 기원을 위해 자료를 수집하는 것입니다.

지구궤도에서 안정적인 위치에 자리한 라그랑주점에서 활동합니다 그위치는 지구에서 150만km지점에 위치합니다

허블과 제임스웹 비교사진

점점 기술적으로 완전해지는 망원경과 그 결과물들을 보고 있으면 그이후의 발전을 상상할수도 없습니다.

물리학과 천체물리학의 발전으로 더욱 밝은 미래를 상상할 뿐입니다.

'과학정보' 카테고리의 다른 글

| 땅속에서 끌어올린 액체 에너지, 석유 (0) | 2024.07.09 |

|---|---|

| 전선에 대해서 아세요? (0) | 2024.07.09 |

| 하늘위는 덥다? 태양을 그대로 받으니까? (1) | 2024.07.08 |

| 우리나라 최초의 지동설은? (0) | 2024.07.07 |

| A.I.에 대해, 상식적으로 알아두면 좋은 이야기 (0) | 2024.07.06 |